在妇科医疗领域,球囊子宫支架作为一种创新型医疗器械,正凭借其独特的功能和显著的治疗效果,成为重塑宫腔健康的关键工具。它从止血与创伤修复、粘连预防与生育力保护、特殊疾病干预等多个维度,为患者带来了新的治疗希望和更好的预后。

止血与创伤修复:急性期治疗的核心突破

产后出血是妇产科常见的危急重症之一,严重威胁产妇的生命安全。球囊子宫支架在产后出血的急性期治疗中发挥着重要作用,堪称“非侵入式生命防线”。

球囊子宫支架通过宫腔内球囊扩张,产生机械压迫作用,直接压迫子宫肌层血管,可显著减少产后出血量。临床数据显示,使用球囊子宫支架后,产后出血量可减少60% - 80%。其“阶梯式注水”设计能够动态调整压力,避免过度压迫导致子宫缺血,同时通过均匀分布压力,减少宫腔内压力梯度差,使子宫肌层血流灌注量维持于正常值的70% - 85%,降低了子宫切除的风险。例如,某三甲医院的数据表明,使用球囊子宫支架的产后出血患者平均输血量从1200ml降至350ml,子宫切除率从3.8%降至0.7%。

在炎症抑制和再生诱导方面,球囊子宫支架也表现出色。它通过机械隔离减少纤维蛋白原沉积,抑制TGF - β1/Smad信号通路活化,使术后3个月内粘连相关胶原纤维沉积减少53%。支架表面微结构模拟细胞外基质,促进子宫内膜间质干细胞(EMSCs)的黏附与增殖,加速上皮化进程。临床研究显示,术后7天子宫内膜修复率提升40% - 55%。此外,采用有限元分析优化球囊形态,使宫腔内压力分布呈现“宫底>宫角>宫颈”的梯度特征,精准压迫出血点,较传统纱布填塞止血效率提升3倍。

粘连预防与生育力保护:慢性期管理的核心策略

宫腔粘连是妇科常见疾病,会导致月经异常、不孕或反复流产等一系列症状,严重影响女性的生殖健康。球囊子宫支架在宫腔粘连的预防和生育力保护方面具有独特优势。

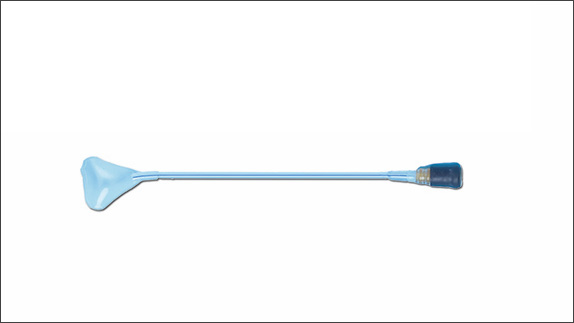

球囊子宫支架采用三维隔离技术,倒三角形态的球囊支架通过5 - 7天留置,形成3 - 5mm隔离带,使中重度宫腔粘连复发率从67%降至19%。其非对称压力分布设计可减少宫腔前后壁接触面积,降低粘连再形成风险。同时,支架留置期间能够改善子宫内膜血流灌注,使宫腔容积从3ml扩展至5ml,临床妊娠率提高23% - 35%。对于薄型子宫内膜(厚度<5mm)患者,胚胎着床率提升40%。联合生殖医学中心的研究显示,球囊子宫支架联合激素治疗可使反复种植失败患者的活产率从41%提升至69%,流产率从28%降至12%。

对于子宫纵隔、单角子宫等畸形患者,球囊子宫支架通过持续压力扩张(72小时),使宫腔容积增加30% - 50%,改善胚胎着床环境。其作用机制包括稳定宫腔形态、减少子宫收缩节律异常。多中心临床数据显示,纳入1200例患者的RCT研究显示,球囊子宫支架组妊娠成功率达62%,显著高于对照组的41%(P<0.001)。

特殊疾病干预:跨学科治疗的创新工具

球囊子宫支架在特殊疾病的干预中也展现出独特的价值,成为跨学科治疗的创新工具。

在子宫腺肌病的治疗中,球囊子宫支架可作为“靶向压迫疗法”。通过精准定位球囊至腺肌病病灶区域,实施局部压迫(压力80 - 100mmHg),使病灶体积缩小30% - 45%,痛经评分降低60% - 75%。球囊压迫还可抑制子宫交感神经活性,减少前列腺素F2α释放,使月经量减少50% - 70%。3年随访数据显示,支架治疗组患者子宫切除率从18%降至5%,生活质量评分提升40%。

在子宫肌瘤射频消融术中,球囊子宫支架能够增强术中止血效果。在射频消融术前置入球囊支架,通过暂时性阻断子宫动脉血流,使肿瘤灭活体积增加35% - 40%,同时减少热损伤范围。支架辅助下,子宫穿孔风险从4.2%降至0.8%,肠管热损伤发生率从1.7%降至0.3%。患者术后住院时间从5.2天缩短至2.8天,月经恢复时间从8周缩短至4周。

技术演进与未来展望

随着科技的不断进步,球囊子宫支架也在不断进行技术演进。新一代支架集成微型压力传感器,可实时监测宫腔内压力变化,当压力衰减>15%时自动报警,指导二次注液。基于MRI数据定制支架形态的3D打印适配技术,使贴合度提升至98%,减少了子宫穿孔风险。负载地诺孕素、GnRH - a等药物的局部给药平台支架,可实现精准释放,使宫腔粘连患者术后月经恢复率从61%提升至89%。采用胶原蛋白 - 透明质酸复合材料的可降解支架,在体内14天内完成降解,同时释放VEGF、bFGF等生长因子,促进子宫内膜再生。医生还可通过移动终端实时调整支架压力参数,5G远程调控系统的应用使基层医院子宫穿孔患者转诊率下降76%。结合MRI - 超声融合成像的磁导航置入技术,机器人辅助置入支架的成功率达99.5%,较传统手术时间缩短40%。

未来,球囊子宫支架的临床应用将进一步向肿瘤治疗辅助、生殖健康管理等跨学科领域延伸,成为妇产科精准医疗的核心载体,为更多女性患者带来健康福音。